TOPページ » ネッツ北見だからできること » 吉田知那美コラム Vol.17

吉田知那美のコラム Vol.17

Yoshida Chinami Column VOL.17

つまり存在が価値という話

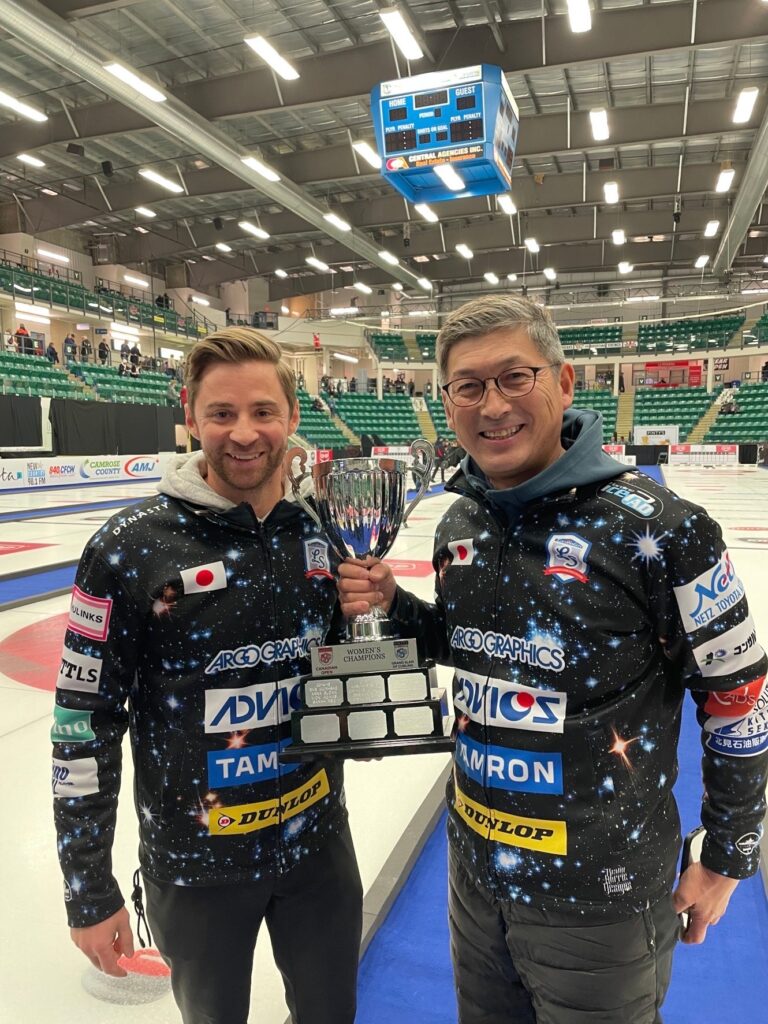

私たちはよく、「亮二さんは存在が価値」と話をする。ちょうどこの間もこの話になった。とても抽象的だが、本当に言葉の通りすぎて、私たちはこの表現がとてもしっくりきている。しかも、JDも同じように「亮二さんという存在にとても助けられている」と話す。ちなみに亮二さんは英語は話せない。でも、JDとの間には2人だけにしかわからない信頼関係があるように思う。

カーリングチームはよく、会社組織に似ていると言われたりする。それは一体どんな側面のことなのだろう?と考えるのだが私は社会人経験が乏しく、そちら側の視点がわからない。私は大学で心理学を専攻していることもあり(今年度より休学)、カーリングチームという組織での心理的側面にとても興味があるし、実際自分自身が一番良い研究対象でもある。これから私が記述することは、カーリング選手としてチームという組織に属してコーチから何を教わっているのか、どんなことを考えているのかを書こうと思う。社会人として生活を送る方々、会社という組織に属す方々にこれらの心理的側面が当てはまるのか皆さんにご精査いただきたい。そして最後に亮二さんというコーチに私が感じる「存在が価値」の意味を言語化できたらと思う。

カーリングチームの話をする前に、まず人間の本能として「自分を守りたい」という自己保存本能の心理的側面がある。これは誰にでもある。と、テキストに書いてある。チームや仕事がうまくいかない時に、一番簡単で手っ取り早い問題解決方法は、人のせいにすること。これは、自分ではない誰かに失敗を既存し他責することは、自分は努力する必要がないし変わらなくてもよく、自分を守りながらお手軽に問題を改善した気分を味わえる。うまくいかない状況は誰しも早く脱したいと考えるもの。言葉にするととても悪いことに聞こえるが人間誰しもがもつ心理的側面であるし、もちろんこの思考は私も持っている。人間だもの。

カーリングで言えば、他者の成功したショットには心のどこかで「投げていない自分の力もあってこのショットは決まった」と小さな達成感を感じる。そしてこれは事実でもある。カーリングのショット成功は投げる人の影響が一番多いように見えるが、実はどれくらいの速さで投げるか、どれくらいの曲がりがあるのかなどの投げる前の「予測力」が正確であるということが大前提なのである。「予測力」の正確性があり、その予測通りに「投げる」という動作の正確性が必要。その後に「スイープ」と「ラインコール」などの要素も加わる。なのでそのショットの成功は自分の力もあって決まったという気持ちが湧くのは自然なのである。

ただ、ミスショットに対してはどうだろうか。そう、先述したように人間は自分を守りたくなるのだ。そのため「投げた人の失敗は投げた人が下手だったから」という思考になりやすい。それが一番頭を使わずにすぐに解決した感覚になれるし、自分自身は改善というエネルギーを使う努力をしなくていい。また、ミスをした人に対し劣等感や嫉妬心などを隠し持っていた場合はより激しく叱責したりするのだそう。これは他者の評価が下がることで相対的に自分の評価が上がるという心理が働くからと、テキストに書いてあった。

ただ、「他者の成功は自分の力もあったと思うなら、失敗も何かしら自分に既存するのでは」という矛盾点は明らかに浮かび上がる。同じチームに属する他の人の成功を自分の力もあると考えるなら、失敗もそう。小さな心のエラーは一瞬は誤魔化せても必ずまた同じエラーでぶつかる。チームという共同体として目的がはっきりとした集団の場合、他人事からチーム事、そして自分事思考でトラブルに向き合うこと。ミスを1人に既存せず、チーム全員のお題としてさまざまな視点から解決に向かうという思考を選択をする。

というチーム思考の基盤を教えてくれたのがJDだった。

そもそもなぜカーリング選手をしているのか?というところまで掘り下げるなら、私はこの競技(仕事)を通して人間として思考の成長を望んでここにいる。心が未成熟であるという認識があるから。この仕事を通し努力を習慣化したい。勇気を持って成長を選ぶ思考習慣を得たい。

この思考回路を習慣化するには、その思考へ導いてくれる人と短くはない時間が必要である。選手はうまくいかないと焦るし、常に冷静でいられるわけではない、そしてさまざまなバイアスがかかっていると考え方が極端になったりもする。コーチという言葉の語源は「馬車」に由来している。人を目標に向かって導く人がコーチである。JDコーチはまさに、問題解決まで選手を導く人である。JDはいつも起こってしまったトラブルに対してのミーティングで答えを出すのではなく、お題を出してくる。そうすると、考えなくてはならない。しかもJDの中に答えがある場合とない場合がある。これがとても疲れるが、全ての成功や失敗が誰か一人の要因で起こっているのではないという思考をこれでもかというくらい叩き込んでくれている。

JDのような人が会社という組織では誰にあたるのかがわからないが、1つのミスを一人の人に既存せず解剖しさまざまな角度から対策改善するというプロセスは、こちらだけでなくJDも根気が必要。ショットのミスの指摘は子供がテレビでカーリングを見ていてもできるが、それがなぜ起こったのかの根源は人をよく見ていないとミスの根っこが出てこない。また、心理的側面の影響を大いに受けるカーリング競技では選手の心を映す言葉を引き出すこともとても重要なのだが、これも本当に時間がかかる。

人間は早く不安から解放されたいし、結果が出ないと焦る。上手くいく時もあれば全然勝てなくてつらい時もある。やってきたこと全部がダメな気がしてしまう。きっとそれはJDも同じなのだ。人間だもの。

そんな時に登場するのが農家のおじさん兼ロコ・ソラーレのコーチ、亮二さんなのである。

亮二さんは選手の言葉を引き出すのが上手い。意識しているのかいないのか分からないが、亮二さんがいると場の空気がゆるむ。和むというよりゆるむ。ゆるむと、喉まででつっかえていた本音がコロコロと出てくる。その言葉をJDが収穫する。そしてどんな状況の時も我慢強く、辛抱強い。豊作の時もあればどんな努力をしても不作の時もあることを知っているベテラン農家の心の余裕を出してくる。そして私たちのことだけじゃなくJDのことも、よく観察してくれている。「いつも通りやれば大丈夫だ、お前たちは上手いんだ」とお野菜に語りかけるようにいつも「上手い、上手い」と言ってくれる。私と夕湖にとっては亮二さんは中学生の頃のまだカーリング選手の芽も出ていなかった時からのコーチ。「お前らどこ投げてんだー!!!!」と怒られていた過去があるので、亮二さんが言う「お前らは上手い!」は信じられる。(中学生の頃と比べてという言葉は隠れているかもしれないが)

スキルや戦術、チームという共同体の中での思考基盤の指導はJD。

それらが上手く実るように心理的な土壌となってくれているのが亮二さん。という具合なのだ。

亮二さんは土なのでそこにいてくれるだけでいい。コラムの書き出しを無理やり回収すると、亮二さんは「存在が価値」は「亮二さんは存在が土」ということである。しかもそんな存在は価値で言えば最上級。マックスバリューだ。

私たちはカーリング選手として見初められて集まった集団ではない。

正直何が実るのか分からない種の状態で風に乗ってやってきて同じ畑でなんとか実をつけた。マックスバリューで陳列されるなら規格外のぶこつ野菜コーナーだ。全体的に個性的に仕上がってしまったが、私たちの良さはどんなお天気の年も実のってやろうとするたくましさだと思う。それを実現してくれているのはふかふかで温かい土があるからだとも思う。

カーリングでの心理的側面や取り組み方にみなさんが属する組織に共通点はありましたか?また、みなさんが一緒に仕事をするチームも土みたいな存在はいますか?(ここだけ切り取ると悪口のように聞こえるがそうではない。)